Lévy-Bruhl (1857-1939)

Le cas soulevé par Lévy-Bruhl est quand même un problème. Déléage (p. 10) rappelle le « fait Grubb » décrivant une accusation d'un missionnaire par un Amérindien pour le vol de potirons. L'accusé était à 200 km au moment du larcin et l'Indien le savait, mais il justifiait son accusation par le fait qu'il avait vu le vol en rêve. Il était donc normal de produire une glose sur l'absence de distinction entre le rêve et la réalité. La position de Lévy-Bruhl a été contestée (et il l'a rectifiée plus tard), quoique les travaux anthropologiques de l'époque aient par ailleurs inspiré bien des réflexions philosophiques sans qu'elles mentionnent explicitement leurs sources empiriques le plus souvent.

On peut effectivement considérer le travail de Lévy-Bruhl comme un modèle trop radical qui : « isolait deux principes fondamentaux [...] : les primitifs appréhendant le monde de manière mystique, ce qui les faisait penser de manière participative. [...] Ils ne perçoivent pas, ils hallucinent » (p. 16). La question de fonctions mentales opposées à celles des Occidentaux est plutôt spéculative (c'était aussi la forme de la mentalité académique occidentale de cette époque), mais il faut bien caractériser des différences qu'on remarque. C'est intéressant de noter que son livre « la mentalité primitive, [...] avait fait la joie des surréalistes » (pp. 12-13) et que « le psychiatre Charles Blondel [...] reconnut bientôt [...] le langage des aliénés [... comme relevant] de civilisations disparues et passées à l'état de fossile dans les cas contemporains » (p. 19). La présence de comportements littéraires ou pathologiques similaires à la mentalité primitive confirmerait plutôt l'idée de structures élémentaires. L'analyse correcte pourrait être l'idée de stades de l'intelligence de Piaget, qui répond donc à la question du « passage du prélogique au logique » (p. 20) que pose Déléage.

Il est aussi possible que la présentation par Lévy-Bruhl de l'aspect mystique de la mentalité primitive (où « tout est miracle, c'est-à-dire que rien ne l'est », p. 18) comme d'une coupure entre la mentalité logique et logique corresponde à une certaine prudence pour distinguer ces formes élémentaires de la pensée d'avec les croyances religieuses occidentales de son temps. On était en pleine période anticléricale et il fallait assurer la légitimité des études sociologiques et anthropologiques dans l'université française restée spiritualiste. On parle de la prudence de Descartes vis-à-vis de l'inquisition, mais Carl Zimmer, dans L'âme devint chair (que j'ai présenté récemment), montre plutôt que la solution cartésienne concilie le dogme à l'avancée scientifique. Il pourrait s'agir du même principe, car on doit comprendre le déroulement de l'histoire en considérant toutes ses composantes, au lieu de postuler dès le début que « ces anthropologues, à la recherche d'un autre mental, [...] ont rejeté les projets réalistes et naturalistes pour imaginer des mondes et des modes de pensée stupéfiants et vertigineux » (p. 7).

Philip K. Dick (1928-1982)

La deuxième référence de Déléage est l'auteur de romans de science-fiction Philip K. Dick, dont il est visiblement un lecteur averti et un critique littéraire érudit. Le titre, L'autre mental (The Alien Mind), est celui d'une nouvelle de Dick (note 1, p. 159). On peut admettre que « Dick savait en effet très bien que la distinction entre réalités était facile à estomper en littérature » (p. 7), et c'est le problème auquel doit faire face le lecteur de roman, mais l'anthropologie n'est pas de la littérature. Dick, dont la lecture ne m'a pas marqué autant que Déléage qui a creusé la question, s'inspire apparemment de travaux sur la schizophrénie de Binswanger et Minkowski, par exemple (p. 25). Déléage fait une théorie dickienne de la réalité, comme hallucination (p. 27). C'est un problème récurrent. On peut dire que la pensée postérieure à celle de Lévy-Bruhl a tendance à produire des théories fantasmées qui représentent le discours du malade au lieu de l'analyser. Un défaut constitutif de la science-fiction, du fait qu'il est impossible de définir scientifiquement des techniques qui n'existent pas encore, est aussi que les histoires se fondent donc sur des artifices littéraires qui relèvent plutôt de la magie.

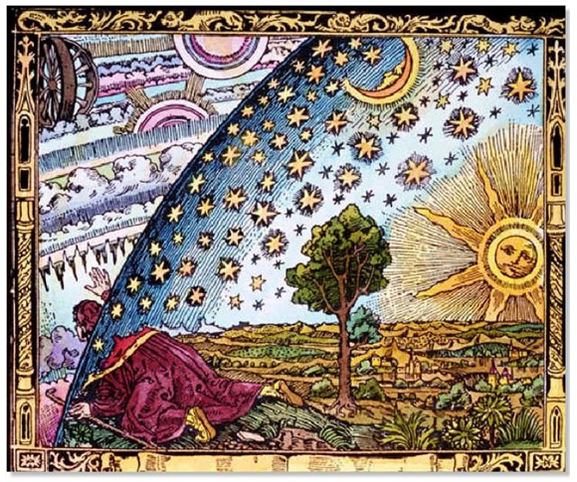

Déléage note comment Dick s'intéresse surtout au subjectif dans une subjectivité faite monde (p. 57). Dans son oeuvre, on assiste à une « assimilation de la multitude de mondes privés (perpectivisme) à des mondes parallèles (multivers) » (p. 61). Il s'agit de « soulever le voile de l'illusion, [pour découvrir] la vraie réalité » (p. 65), mais il en existe de multiples qui s'emboîtent. Le mythe philosophique de l'arrière-monde (comme l'image connue présentée dans Du monde clos à l'univers infini, de Koyré), pourrait relever plutôt d'une référence à Berkeley (1685-1753), dont le nom apparaît dans la nouvelle de Dick, Le temps désarticulé (p. 60). L'immatérialisme de cet auteur anti-cartésien dit que tout est dans l'esprit, et c'est une tentation très forte pour les intellectuels.

Benjamin Lee Whorf (18971941)

Whorf est connu pour la fameuse « hypothèse Sapir-Whorf » qui prétend que les Indiens Hopi n'ont pas la même conception du temps que les Occidentaux, voire ne perçoivent pas le temps du tout pour les versions les plus radicales de la diffusion new-age de son anthropologie. Déléage rectifie bien qu'il s'agit plutôt d'une application aux Hopi de la nouveauté de la théorie d'Einstein : « B.L. Whorf, comme de nombreux savants et ingénieur de son époque, avait reçu de plein fouet les révélations de la théorie de la relativité » (p. 34). Mais tout cela n'est pas clair quand même, d'autant que Whorf, pour parler d'une conception hopi fondée sur la durée, se réfère aussi au philosophe Bergson qui a laissé dans l'histoire de la philosophie l'idée qu'il avait été contredit par Einstein.

Remarquons que tout cela peut se réduire au fait que dans la langue hopi : « 'ils restèrent dix jours' devient 'il restèrent jusqu'au onzième jour' » (p. 32), ce qui est une simple construction syntaxique différente (et non sémantique). Outre qu'il s'agit bien aussi d'une expression du temps, ces questions de différences philosophiques fondées sur la linguistique remontent en fait plutôt à Humboldt. Elles correspondent souvent simplement au fait que certaines langues grammaticalisent différemment les notions sémantiques (comme ici le temps). Humboldt était particulièrement obsédé par le fait que le chinois n'a pas toutes les flexions du verbe des langues européennes qu'il jugeait donc plus subtiles. Le vrai problème était sans doute que la civilisation chinoise elle-même est très ancienne et très sophistiquée, ce qui ne lui paraissait pas être le cas des sociétés amérindiennes et qui permet donc de les considérer comme des formes élémentaires et primitives.

L'idée que « la relativité était donc pour B.L. Whorf la preuve des limites des langues européennes » (p. 35) a été reprise par tout le monde, dans les années 1960-1990 en particulier, et sera vulgarisée en constructivisme généralisé dans les années 1990-2020. D'où l'idée qu'« apprendre la langue hopi, c'était immédiatement accéder à une nouvelle pensée et un nouveau monde » (p. 38). Bizarrement, cela correspond à une sorte de constructivisme qui nie la construction sociale de la langue en postulant une ontologie : « chaque langue exprimait un champ de référence cosmique » (p. 36). Pour caractériser cette conception whorfienne, Déléage se livre à une sorte d'exégèse philosophique sophistiquée avec des « 'choses' dotées de modalités d'existence extensionnelles, mais informelles, désignées sous le nom de 'substance' ou de 'matière'. [...] Une forme spéciale venait s'appliquer à une substance informelle ('des morceaux de viande' et non 'des viandes') » (p. 36). Mais on se demande s'il peut s'en détacher. Les philosophes ont toujours du mal à distinguer linguistique et sémantique : « pas plus dans les verbes que dans les autres structures linguistiques hopi, il n'existe pas de possibilité d'expression pour un temps objectivé. Le temps hopi [...] s'exprime fondamentalement dans des modalités telles que l'expectatif ou l'inchoatif » (p. 41). Cette « expression » relève bien de la grammaire et non de la philosophie.

Ce qui est possible, par contre, c'est que les langues occidentales plus composites aient intégré progressivement des éléments divers (étrangers) qui permettent de manipuler les termes de façon à leur donner plus de souplesse - mais avec des conséquences éventuellement perturbantes. Il est possible qu'une langue isolée soit plus homogène et donc moins souple. C'est d'ailleurs ce que pensait Humboldt lui-même (cf. Sur le caractère national des langues).

Carlos Castaneda (1925-1998)

Castaneda est connu pour ses ouvrages à succès dans les années 1970 avec des supposés enseignements d'un sorcier yaqui qui ont lancé la mode du chamanisme et des hallucinogènes mexicains dans le grand public. Déléage admet honnêtement que « la figure de Castaneda forme quelque chose comme un horizon d'attente chez la plupart de mes interlocuteurs quand ils me demandent ce que j'ai vu quand j'ai pris des hallucinogènes, j'ai souvent l'impression qu'ils sont déçus que je ne leur révèle pas une réalité supérieure » (p. 72). Bizarrement, Déléage rectifie la légende par un dialogue avec une hallucination : « - Tu veux donc dire que ses livres étaient de pures affabulations [...] - On ne trouvait pas de psilocybes ni dans le territoire ni dans les traditions des Yaquis et que par ailleurs ces champignons ne se fumaient pas » (pp. 79-80). Castaneda s'inspirait « de l'Aldous Huxley des Portes de la perception » (p. 81) et on relèverait dans ses livres « une centaine de plagiats potentiels » (p. 82).

L'anomalie était qu'à l'époque, « rares furent les anthropologues qui osèrent affirmer publiquement que les livres de Carlos étaient fictionnels » (p. 83). Mais Déléage veut généraliser le problème en évoquant « le tabou le plus ancré de l'anthropologie. La possibilité que l'anthropologue mente » (p. 84). Il n'a pas tort. Mes deux slogans à ce propos sont le proverbe classique : « a beau mentir qui vient de loin » et le jeu de mots plus personnel : « anthropologue pour être honnête », parce que j'ai toujours des doutes face à mes lectures anthropologiques (surtout sur la question linguistique précédemment traitée).

Je suis assez d'accord avec le « point de vue d'Octavio Paz » pour caractériser le cas Castaneda comme la « déroute de l'anthropologie et la victoire de la magie » (pp. 84-85). Mais ce n'est pas nouveau. Depuis l'origine des études anthropologiques au XIXe siècle, le contexte romantique en faisait une sorte de recherche de la preuve de l'existence de Dieu dans un ailleurs idéalisé. Les jeunes étudiants en ethnologie voyaient effectivement dans Castaneda la preuve qu'on « vivait dans un monde magique » (p. 73). Je me souviens avoir dévoilé à un d'entre eux qu'il s'agissait de fiction, dans les années 1970. Castaneda a fini comme gourou d'une secte entouré d'un harem de « sorcières » dont « cinq sur six disparurent [...] on ne retrouvera les ossements que d'une d'entre elles » (pp. 86-87).

Eduardo Viveiros de Castro (1951-)

La dernière référence de Déléage concerne l'anthropologue brésilien Viveiros de Castro présenté comme ayant le projet de « subvertir de l'intérieur les concepts le plus établis de l'anthropologie occidentale » (p. 111). Ses idées sont reprises par le Français Philippe Descola. Viveiros de Castro inverse l'animisme des Amérindiens d'Amazonie en disant que « tous les êtres [animaux, humains] se considéraient eux-mêmes comme des sujets humains » (p. 113). C'est philosophiquement un peu bizarre. Il suffirait de dire qu'ils sont des sujets tout court, de leur point de vue plutôt que celui des humains.

Cela s'illustre par la présentation de perception d'autrui en termes anthropocentriques pour le jaguar, le pécari, les humains (p. 117). Mais cela se réduit effectivement à un moyen d'exprimer l'idée de « prédateur/proie » (p. 117) : où le traditionnel « l'homme est un loup pour l'homme » serait remplacé par « l'homme est un jaguar pour le pécari », « l'homme est un pécari pour le jaguar », « le jaguar est un pécari pour l'homme », etc. Les anthropologues ont vraiment des problèmes avec la linguistique et avec les mythes indigènes qu'ils semblent prendre au mot (toujours la linguistique). Il serait en effet étonnant que les indigènes croient vraiment au mythe d'origine de l'anus (pp. 114-115), dont on aurait été tous privés initialement. Il s'agirait d'un animal capturé qui a été intégré aux corps animaux et humains. Si les Amérindiens croient à ce mythe, il faudrait reprendre les études de Lévy-Bruhl où l'anthropologie les a laissées...

En fait, un des buts classiques de l'anthropologie peut se résumer à la question savoir comment pensent les hommes préhistoriques (occidentaux compris donc), dont les sociétés primitives auraient représenté une sorte d'image résiduelle. On en est revenu. Mais les ethnologues actuels veulent un peu trop que les Indiens contemporains (ou de l'époque des premiers anthropologues) vivent dans le même temps conceptuel que les hommes modernes. Ce qui n'empêche pas les anthropologues actuels de se croire eux-mêmes plus avancés que leurs propres contemporains occidentaux.

Du coup, Déléage se livre encore à une exégèse compliquée de Viveiros de Castro dont l'analyse des mythologies et des conceptions amérindiennes, avec « l'obsession de la transformation et de la consommation des corps [...] serait équivalente de la hantise du solipsisme, c'est-à-dire de la différence irréductible des âmes, dans la tradition philosophique occidentale » (p. 118). Outre cette définition du solipsisme très douteuse (il s'agit normalement de la position immatérialiste de Berkeley mentionnée plus haut), l'idée de Viveiros de Castro est que « si toutes les âmes sont humaines, le corps des autres, lui, est toujours non humain » (p. 116). L'anecdote mentionnée devrait plutôt correspondre à la fréquente caractérisation indigène qui consiste à s'appeler soi-même les « êtres humains ». On en a un exemple popularisé par le film Little Big Man (1970).

En réalité, l'intérêt principal de l'anthropologie est de nous livrer quelques connaissances sur des civilisations dont on ignore à peu près tout. On apprend par exemple que les Amérindiens croyaient à l'immortalité des conquistadors et ont fait des tests en noyant donc un cobaye qui ne ressuscita pas, après quelques précautions néanmoins superstitieuses. Ce qui justifia leur révolte (pp. 119-120). L'idée de multinaturalisme attribué à Viveiros de Castro, définissant différentes natures humaines, devrait plutôt envisager que cette idée indigène corresponde simplement à la société de castes brésilienne, qu'on peut lire plus simplement comme un résidu actuel de l'esclavage occidental ou de sociétés de castes amérindiennes. La critique ne relèverait plus de la philosophie transcendantale, mais de l'histoire. Quant à dire que « le perspectivisme [de Viveiros de Castro...] mine la possibilité du comparatisme occidental », il faut aussi admettre que le comparatisme est (presque) toujours oublié par les anthropologues, surtout du fait des contraintes monographiques (et un kantisme méthodologique obsessionnel : étudier les sociétés en question prétendument « pour elles-mêmes »).

Autobiographie

On s'en doutait un peu tout du long, mais, en conclusion, Déléage avoue qu'étudiant en philo, il était à la recherche d'une pensée autre « que nous aimions appeler pensée du dehors » (p. 129). Il dit : « je n'ai pas aimé le mysticisme de Castaneda », mais « il m'avait transmis une certaine fascination pour la botanique expérimentale » (p. 132). C'est un peu spécieux. Croire que la drogue libère une pensée autre est forcément mystique. L'excuse académique de la « consommation experte d'hallucinogènes » est devenue le « cliché le plus répandu de l'anthropologue dans la culture populaire » (p. 133). Il faut plutôt rester sur l'idée que toute l'affaire Castaneda est fondée sur une escroquerie à la base. D'ailleurs, on pourrait dire que la « pensée autre » est plutôt la pensée scientifique par opposition à la pensée mythique ou la pensée commune confuse.

Déléage a participé aussi du biais philosophique sapir-whorfien immatérialiste dominant, comme il l'admet également : « une problématique qui me tenait alors à coeur, celle du conditionnement de la pensée par la langue et, partant, celle d'une pensée autre conditionnée par une langue autre » (p. 133). Il a pu s'en dégager avec l'entremise du travail de Bateson qui « ne cherchait pas une pensée autre, il cherchait à formaliser la pensée des autres » (p. 134). Ses propres « enquêtes ethnographiques en Amazonie [le] persuadèrent bien vite de l'inanité de la quête d'une pensée autre » (p. 134) et il perçut que « l'altérité cognitive était partout et nulle part » (p. 135). Il nous dit que c'est avec la littérature « que l'on peut partager l'illusion d'une pensée radicalement autre » (p. 135-136).

Avec les auteurs dont il a parlé, Déléage a voulu « montrer [...] qu'il existait une lignée souterraine d'anthropologues qui, pour se donner l'illusion de découvrir eux aussi une 'pensée autre', mirent en place un dispositif intellectuel semblable à celui des écrivains de science-fiction » (p. 136). C'est sans doute présomptueux, car il n'a pas démontré leur équivalence. Chacun relève d'un registre différent (logicisme, fiction, immatérialisme, escroquerie, « indigénisme »).

Ce qu'il serait possible de dire est aussi qu'on assiste à un glissement de l'idéal logique de Lévy-Bruhl à l'apologie du prélogique qui reprend le discours des mythes et qui est devenu la marque de fabrique de l'anthropologie. Déléage s'en fait le porte-parole en disant que « la science est invitée à repenser ses rapports avec la fiction » (p. 155) ou que « plus personne aujourd'hui ne croit à l'idéal [...] de la description objective » (idem) et que « toute science est nécessairement imprégnée de fiction » (p. 156). Quand c'est le cas, elle ne le sait pas par définition. J'ai déjà noté aussi que la philosophie a tendance à tourner à une théorie de la fiction.

Déléage a lui-même « [adopté] pour chacune des fabulations intellectuelles rencontrées, la forme narrative la plus apte à en restituer la teneur métaphilosophique » (pp. 155-156), ce qui rend la lecture un peu déroutante. Mais outre la coquetterie stylistique, il est absurde de croire prouver la subjectivité en utilisant la littérature. Je ne pense pas non plus que « cet essai, entre autobiographie philosophique et épistémologie viscérale, propose une nouvelle manière d'écrire l'anthropologie » (p. 157). Il s'agit plutôt d'une tentative d'autojustification.

Jacques Bolo

|